1. 林子超医师在诊所使用Emma为病人推拿。(唐家鸿摄) 2. 使用推拿机器人前需要预先设置力度和穴位等。(唐家鸿摄) 3. 机器人主要针对软组织推拿。(唐家鸿摄)

经过30多年的发展,机器人已在医疗领域广泛使用。

樟宜综合医院、陈笃生医院和新加坡保健服务集团等都已使用各类机器人,并与科技公司合作,开发医疗业机器人,连历史悠久的中医也赶上机器人热潮,新加坡目前有八家中医诊所使用机器人为病人推拿。

汪宝珠(62岁)在工作人员的搀扶下,站起来用助行器走路,步伐缓慢,略显蹒跚,很难想象她在几个月前因视神经脊髓炎,只能躺在床上全身动弹不得,连转身、摇头都不行。她康复得这么快,多亏外骨骼机器人帮忙。

她在复健中心接受《联合早报》访问时说:“我去年底送来复健时,手脚无力,连上厕所都须要人家帮忙。多亏这台机器人帮助我站起来,经过半年复健,现在可以自己上下轮椅,拿助行器走路,心情非常高兴!”

汪宝珠(中)接受外骨骼机器人复健后恢复走路功能。(唐家鸿摄)

使用机器人治疗效果倍增

百汇复健中心首席物理治疗师陈廻澌(35岁)负责汪宝珠的复健治疗。她笑说:“以前我帮病人复健,他们不流汗,是我流汗;现在病人使用外骨骼机器人,换成他们流汗。我很开心,因为这代表病人使用到关节和肌肉,努力复健。这也是汪宝珠恢复这么快的原因。”

陈廻澌说,外骨骼机器人主要运用在脊髓损伤病人的康复治疗,也能帮助中风病人的步态训练。穿戴外骨骼机器人后,可以辅助恢复病人腿部的行走能力。

说到使用机器人的好处,陈廻澌说:“外骨骼机器人帮了物理治疗师一个大忙。以前我要扶着病人走路做复健,有时才过五分钟,我已经累垮了。但是使用外骨骼机器人,病人不需人扶,可以练习走长达一小时,治疗效果倍增。第一个病人使用完后,换电池就能让下一个病人使用,非常方便。此外,使用机器人也很安全,不用担心病人跌倒。”

百汇复健中心首席物理治疗师陈廻澌:外骨骼机器人帮物理治疗师节省时间和体力。(唐家鸿摄)

中医推出推拿机器人

经过30多年的发展,机器人已在医疗领域中被广泛使用。据一项国际医疗机器人市场调查,市场规模预计从今年的77亿美元(108亿新元),增加至六年后(2028年)的168亿美元(233亿新元),复合年均增长率为13.8%,增长势头强劲。

据悉,樟宜综合医院使用超过50台各类机器人,从运送医疗物品到执行手术。医院的医疗辅助机械研发中心也跟一些科技公司合作,开发医疗业机器人的中间软件(Robotics Middleware for Healthcare,简称RoMi-H),让使用不同专有系统的机器人能相互沟通,同步操作。医院也跟凯德投资签署谅解备忘录,在机器人和建筑设施整合方面合作,一起进行实验。

此外,最近扩建的陈笃生医院先进科技康复诊所(Clinic for Advanced Rehabilitation Therapeutics,简称CART)结合机器人和虚拟实境,协助病患做复健。使用的机器人包括外骨骼机器人、便携式手臂复健器等。

新加坡保健服务集团综合诊疗所去年底与义安理工学院联合开发一款名为"HIRO"的多功能机器人,在淡滨尼综合诊所率先试行。HIRO能用紫外线C光消除细菌和病毒,也能测量体温,为访客显示位置信息,帮他们指路等。其摄像头也可探测到没有保持安全距离和戴口罩的公众,提醒他们遵守防疫条例。

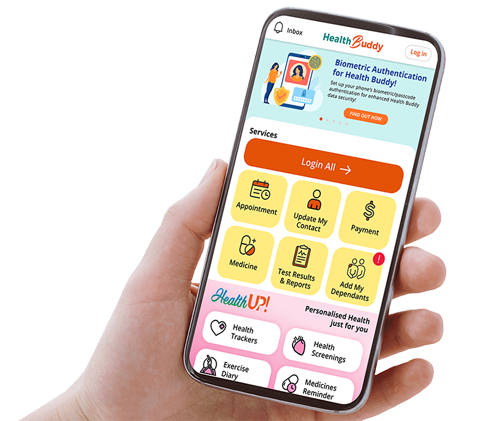

连历史悠久的中医也赶上这股机器人热潮,新加坡目前有八家中医诊所使用机器人Emma为病人推拿。Emma自2017年推出市场,除了有14台在新加坡使用外,另外三台在德国和中国做临床和科研。

Emma机器人公司AiTreat创始人兼总裁张艺钟:冠病疫情加速推拿机器人的使用。(受访者提供)

Emma机器人公司AiTreat创始人兼总裁张艺钟(38岁)说:"推拿传统上是一对一的工作模式,生产力难以大幅度提高。推拿工作重复性高,时间长,体力大,很少本地人愿意从事这工作。民众在寻求推拿治疗时,也面临推拿师水平参差不齐,治疗费却不断上涨的问题。"

张艺钟认为,中医推拿机器人可以大幅度提高推拿医师的生产力,一名医师可操控多台机器人,同时为多个患者提供人机搭配的推拿治疗服务。医师从而也有更多时间诊断、体格检查、整骨、针灸等。

他说,冠病疫情加速推拿机器人的使用,机器人至今已提供将近两万人次的推拿服务。"疫情期间,很难引进外国推拿师,本地医师必须与推拿机器人一起工作,两年疫情下来,已经形成默契和习惯。"

林子超(36岁)是百汇珊顿医疗诊所中医师。他自去年4月起便在位于武吉知马道义通道的诊所使用Emma为病人推拿,平均一天有两三人接受机器推拿。

他说:"有些推拿手法比较吃力和单一,适合分配给机器做,让我保留更多体力做深层按摩。有时候中医师很累,推拿力度就变得较弱,或者心情不好时,会按得更大力。机器人不受干扰,能一直维持同样的推拿力度,而且可控制在安全范围。"

国大机器人科学与系统高等研究中心主任洪振勇教授:机器人将成为医护人员最佳工具。(受访者提供)

机器人无法取代人类

医疗机器人虽然逐渐被广泛使用,仍面对一些局限。林子超说:"机器人的整体推拿体验不错,能让病人紧绷的肌肉明显放松。然而,Emma目前只能推拿腰部和背部,如果能扩大到手、肩膀、脚会更好。"

陈廻澌则觉得,外骨骼机器人的前置准备工夫不少:"使用前,我须要根据病人的体型和脚长等做一些调整,这些全要用手转动螺丝,有点耗时。此外,机器人会训练病人使用正确步态,一些病人觉得行动被限制,我们也要花时间慢慢说服。"

国大设计与工程学院机器人科学与系统高等研究中心主任洪振勇教授认为:"医疗环境有人类活动,因此必须确保机器人的安全性。机器人移动须遵守社会规范,不能阻挡或干扰周围的人。人潮多的时候,机器人也必须能认路,不会迷路或留在原地动弹不得。"

机器人开始取代人类工作,难免引起一些人担心饭碗不保,但陈廻澌和林子超并不忧心。

林子超说:"机器人只能做局部推拿,深层受伤的肌肉,还是需要医师来按。机器人还没那么先进,只是辅助工具。"

陈廻澌认为:"医疗护理永远是人跟人的互动与交流,机器人无法理解病人脸部表情或情绪。"

洪振勇相信,机器人永远无法取代人类,因为人类具有不断创新的精神。"人类太聪明了,就算机器人以后什么都行,我们还是不会满足,会想改善它们,尝试新事物,继续解决问题,让生活变得更美好。"

微型机器人将成下一新星

对于医疗机器人的未来发展,张艺钟透露,目前正在研发第七代Emma推拿机器人,主要针对保健按摩市场。

他说:"根据顾客身体情况和需求,机器人可通过人工智能,推荐个性化调理的穴位和经络方案,提供60分钟或者90分钟的全自动保健按摩,包括女性产前产后调理,大众健康保健调理等。"

他希望中医治疗未来可以研发和引进更多服务机器人。"中医行业自古以来注重医疗质量,对服务体验投入较少。但年轻一代人对服务体验有更高要求,各种可以提高服务体验的机器人,如前台服务机器人等,有很好的市场空间。"

林子超则希望有人能研发针灸机器人。"中医师针灸力度和进针角度有时会有点偏差,进针慢一点可能会刺激感觉神经,病人会觉得疼痛或不舒服。机器人能维持标准,针灸又快又准又不疼,能减少病人对针灸的恐惧。"

洪振勇认为,机器人将成为医护人员的最佳工具:"它们是最好的助理,永远不会累,不会犯错,会一直照顾病人。机器人最适合运用在危险、肮脏、低等、重复性高的工作,这些工作都不应该由人类来做。我觉得机器人在自主驾驶或精准手术的表现或许比人类更好。"

洪振勇预测,微型机器人(microbot)将成为医疗界的下一个新星:"我们已经有装上摄影机的药丸,病人吞下后,药丸可以在体内拍照,把照片传出去。目前有很多关于微型或纳米机器人的研究,有些机器人可把药物输送到身体各个部位,我相信医疗微型机器人的应用迟早会出现。"

三类医疗机器人

根据应用领域的不同,医疗机器人可以分为三大类:

RoomieBot可为冠病患者记录体温、血氧水平和病史。(互联网)

服务机器人:

这类机器人属于自主移动机器人(Autonomous Mobile Robots,简称AMR),可以在行动或执行任务时有高度自主性,不须人为介入控制。

在医院,服务机器人能帮助医护人员分担沉重、繁琐且技术含量较低的工作,提高工作效率,例如消毒杀菌机器人、医疗物品运输机器人等。

有些服务机器人还能帮助病人登记入院。例如,墨西哥的国家工人安全和社会服务研究所医院,去年使用RoomieBot,为高风险的冠病患者记录体温、血氧水平和病史。

机器人可以做出指导患者就医、引导分诊等决策,而医护人员也可以利用它与患者远程互动。

手术机器人: 手术机器人可用于手术影像导引和微创手术,解决传统手术定位精度低,手术时间长,医生容易疲劳等问题。在这类机器人的辅助下,患者伤口会更小,出血更少,康复速度更快。达芬奇“Da Vinci”手术机器人系统,医生便可以坐着通过屏幕和控制台操作,机械手臂会根据指令做手术。这款机器人用途广泛,目前可用于前列腺手术、子宫切除术、结直肠手术等。

康复机器人: 康复机器人基于仿生原理和人体工程学设计,帮助患者促进神经系统功能重组,缓解肌肉和关节萎缩等。它能帮助解决复健医生严重不足的问题,在国际广受各类医疗机构青睐。下肢外骨骼机器人便是其中一个例子。

Stay Healthy With

© 2025 SingHealth Group. All Rights Reserved.